Luego de la sentencia por la causa ABO III, compartimos la crónica de Carolina Bugnone sobre el secuestro de sus tíos Marta Bugnone y Jorge Ayastuy durante la última Dictadura, y una búsqueda de verdad y justicia que continúa.

Fotos: Lucía Prieto

Fotos: Lucía Prieto

Amuchada, entramada, fuerte como una red. Así escuchó la sentencia por la causa ABO III la familia de Marta Bugnone y Jorge Ayastuy: perpetua para Chacra, 25 años para Marc y para Lorenzatti, los tres involucrados en su secuestro y torturas. Su sobrina, 40 años después de la desaparición de Marta y Jorge, reconstruye aquella historia en una crónica de amor, verdad y memoria.

La madrugada se rompió en Caballito el 6 de diciembre de 1977. La manivela hizo subir una escalera, igual a las de los bomberos, hasta el primer piso; los metales rechinaron como un animal al que estuvieran despellejando. La voz en el megáfono ordenó que Marta Bugnone y Jorge Ayastuy bajaran de su departamento con los documentos en la mano. El estruendo de una bomba paralizó a los vecinos del pequeño edificio. Instantes después, Marta tocó el timbre de la casa de Clarita, la vecina de al lado. Con el bebé en brazos, le pidió la cosa más importante de su vida: que no se lo diera a nadie. Volvió corriendo al departamento, donde los policías habían empezado a entrar por la ventana que daba al balcón. Clarita la vio irse en camisón, esposada. Jorge ya estaba en el camión con los otros. En el departamento de abajo, Laura y su madre escucharon el relato de Clarita, que bajó desesperada con el bebé. “¿Y ahora qué hacemos? ¿y ahora qué hacemos?”. Laura se escondió debajo de su cama durante una hora, mientras oía los golpes y las voces en el piso de arriba. La madrugada fue tensa, larga, imposible de dormir.

Al día siguiente, la policía fue a retirar al bebé por una denuncia por abandono. Aunque no hubiese ningún abandono, tuvieron que entregárselos. La mamá de Laura contaba una y otra vez la escena frente a sus amigos y parientes; pero Laura no creía que fuera ninguna hazaña. Se preguntaba qué sería de sus amigos, de sus protectores, y qué iba a pasar ahora que ellos no estaban.

Los que vivimos en otras ciudades —Gualeguaychú, La Plata, Mar del Plata— viajamos de noche para llegar a la audiencia en la que Matías, mi papá y mis tíos, iban a declarar. Comodoro Py, miércoles 19 de abril de 2017. En el medio de la semana, en el medio de la cabeza; un martillo que, paradójicamente, nos devolvía algo. Hablar en un estrado no se parece a hablar en ningún otro lugar. El relato de lo vivido se vuelve rodante, pesado, tiene cuerpo, ruidos, boca. Mis padres, mis hermanas, mis tíos, mis primos y organismos de Derechos Humanos de Gualeguaychú, nos sentamos detrás del doble vidriado. De aquél lado, los jueces; de éste, nosotros. Nos convidábamos pañuelos, agua, nos tocábamos el hombro y nos abrazábamos todo el tiempo. Cansados, ansiosos. Amuchados, entramados, fuertes como una red.

Horas y horas llevó la audiencia. Horas viajamos hasta Buenos Aires y horas hacia la dimensión en la que lo vivido dejaba de ser una serie de palabras contadas tales o cuales veces para ser, limpia y sólida, la verdad. El mismo martillo que antes la ocultó, hoy nos daba la palabra. No se sabe cómo medir el tiempo cuando lo atraviesan las voces, el dolor, los jueces, la ausencia de personas, de datos. ¿Cómo se puede saber cuánto dura una hora si uno está en un estrado, si uno está sin dormir, si uno escucha a su papá y sus tíos llorar como nenes?

Matías, mi primo, fue el primero en hablar. Le tocaba la mejor y la peor parte. Contó muchas cosas, tenía gran cantidad de datos, habló con gente y juntó información sobre sus padres. Su voz serena, pausada, tan clara y tan locuaz, se frenó en medio de la declaración por unos segundos; un vaso de agua lo salvó. Lo que estaba por decir era lo que Laura Suárez le contó hace diez años, el día que lo llamó por teléfono desde Viena. “Soy Laura, la vecina que te tuvo en brazos cuando secuestraron a tus papás. Te voy a contar todo lo que me acuerdo, todo lo que sé”. Y ahora Matías tenía que tomar otro trago de agua y otro más porque la garganta no dejaba pasar las palabras del horror, que eran también las de la salvación. Tenía, otra vez, nueve meses. Era, otra vez, el bebé que pasó la noche con fiebre alta, al cuidado de los vecinos, y después veinte días desaparecido. La mano temblaba y temblaba el agua, y nosotros flotábamos en una espera que tajeaba la continuidad del relato. ¿Qué continuidad?, pienso mientras escribo. Si las cosas hacía cuarenta años también se habían roto de golpe, si el tiempo también había escalado de a saltos. Era la misma patada al sentido la que le trababa la garganta y nos dejaba a todos como en una telaraña, hamacándonos entre él y los jueces, detrás del doble vidriado, tan importante para la seguridad.

Tía Estela también habló. Estela y Guillermo fueron quienes cuidaron a Matías en su familia, quienes fueron mamá y papá mientras esperaban la vuelta de Marta y Jorge. Nada más cierto que lo último en perderse es la esperanza. Ellos y sus hijas fueron el nido en que Matías se crió. Estela dijo cosas que yo nunca había escuchado. Contó que Villaguay, el lugar donde vivían, los señaló con el dedo durante mucho tiempo. Que “el hijo de los subversivos”, que “la hermana de los subversivos”, que “las primas hermanas del hijo de los subversivos”. Hablaba en presente. Ningún pasado. No había vaso de agua que sirviera para algo. Contó que cada noche, en su casa rodeada de campo, veía luces de autos que se acercaban o circulaban cerca del camino de ingreso. Y entonces pensaba: “Nos vienen a buscar, nos vienen a buscar, nos vienen a buscar”. Ese mantra del miedo no faltaba una sola noche. La espera de una de sus hermanas secuestradas y su marido se hacía carne con otro miedo. “¿Le estaré dando a Matías todo el amor y la tranquilidad que necesita?”. Tía Estela se abría como una herida frente a la respetuosa indiferencia de los magistrados, y nosotros detrás del doble vidrio le pedíamos en silencio que cerrara tanta sangre. Basta Estela, pensé, no pidas perdón, no les des ni un poco más de tu dolor. No nos des explicaciones. No se podía dar más de lo que se pudo, quise decirle. Y aún así se pudo tanto, casi le digo. Todo eso pensé y sentí, mientras nos seguíamos convidando pañuelos y botellas de agua y nos tocábamos las manos. Éramos una red y no íbamos a dejar que nadie se cayera. La verdad, que nos partía el pecho, era también la que nos sostenía.

Me conecto con Laura Suárez, me manda audios desde Viena, contándome todo. Cómo era ser nena en esa época, en su familia, cómo eran Marta y Jorge, cómo los secuestraron, cómo le dura la tristeza.

Estoy sentada frente a la computadora oyendo uno a uno esos audios interminables en que detalla con precisión innecesaria cómo era el patiecito techado, qué canciones cantaban mis tíos, cuánto tiempo tembló bajo la cama mientras duró el operativo, de qué actuó en la escuela el día siguiente al secuestro. Laura tararea una de las canciones que ellos cantaban, me dice que duda de si existe o si su memoria falseó la melodía. Me pide disculpas por tardar, por pensar tanto lo que va a decir. Recuerda la partida del bebé, con su ropa y sus antibióticos. Llora. Después cuenta algunas cosas personales, y se ríe. Me dice que quiere a mi familia aún sin conocernos. Vuelve a llorar, me cuenta de su propia militancia, de sus sufrimientos. Y yo estoy sentada frente a la computadora, son más de las diez de la noche, estoy tan cansada, mi hijo me oye retener los espasmos, me pregunto qué voy a hacer con todo esto. Escribo un mensaje a Laura. Le mando el link con la canción, le digo que sí existe y que aún la cantamos en la familia. Le pido que deje de culparse, que los genocidas logran que todos nos sintamos culpables menos ellos. Que la culpa es algo que habita una balanza, igual que la vergüenza: si no está de un lado, está del otro. Escribo en la hoja en blanco de otro mensaje que no se angustie, que imagino lo difícil que será para ella contarme todo esto, que no se justifique por tardar y que entiendo que le lleve mucho tiempo decir en voz alta todo lo que sufrió. Pero después lo borro y sólo escribo: Gracias, Laura.

De Marta escuché hablar toda la vida y de María Elena, o La Negrita, mi otra tía secuestrada en dictadura; también de sus maridos, detenidos–desaparecidos en 1977 y 1978.

Antes de 1983, mis papás nos decían que Marta y Jorge no podían cuidar a Matías, que cuando pudieran iban a volver. Que Matías tenía dos mamás: la que no estaba y Estela. Nos criamos con esas explicaciones borrosas que indicaban que había algo que no nos podían decir. Después entendimos que ellos tampoco tenían esa verdad. Que íbamos a tener que armarla, aún cuarenta años después. Los chicos fuimos enterándonos de que la isla Libertad, en Gualeguaychú, donde mis abuelos tenían una casa y donde veraneábamos desde siempre, había sido también un lugar de encuentros para ellos. Guitarras y canciones, noviazgos, reuniones familiares, paseos en canoa, cruces del río a nado. El río que amábamos había sido también de mis tíos, y años después, un espacio para reencontrarnos con los amigos que volvían del exilio.

Pero de chicos, los primos no hablábamos demasiado sobre el asunto. Mati estaba en la familia Almeida Bugnone y era uno más. Él vivía en Villaguay, nuestros abuelos en Gualeguaychú y nosotros en Concepción del Uruguay. Lo más frecuente era que viajáramos, por eso, ese día en que ellos habían ido a visitarnos, mis hermanas y yo estábamos tan contentas.

Esa vez mi abuela, La Búa, se metió en la habitación de mis padres. Me di cuenta recién cuando me llamó y me dijo “Vení, te voy a leer algo”. Entraba sol por la ventana que daba al balcón, alguien estaba con ella, quizás Estela. Yo tenía 18 años. Ambas estaban sentadas en la cabecera de la cama, yo a los pies. Vi que tenía en la mano un cuaderno, pero hasta ese momento no era algo fuera de lo normal: La Búa siempre tenía crucigramas para hacer o estaba escribiendo alguna cosa.

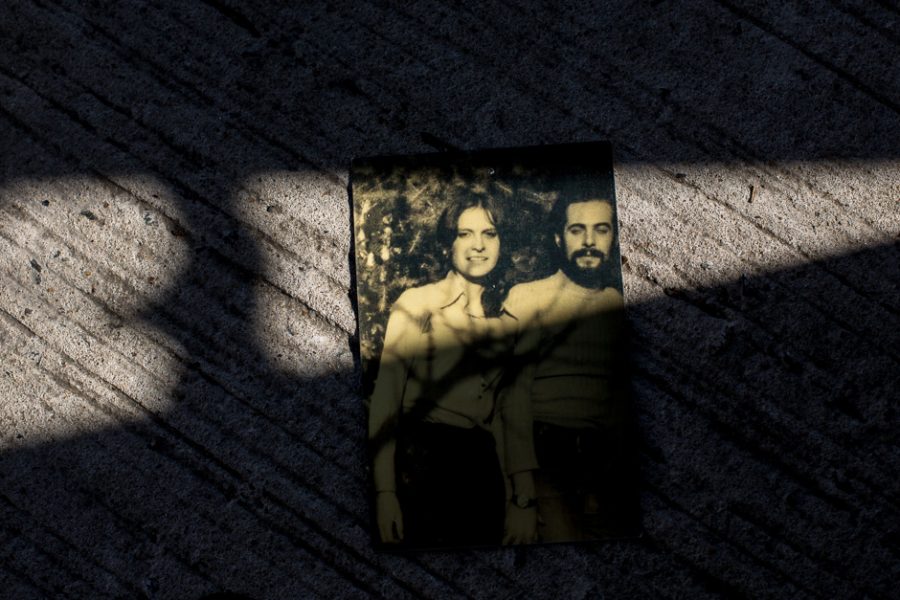

Me leyó: “Hoy sábado 24 de diciembre de 1977, hemos traído a nuestro niño a esta casa de Gualeguaychú, desde el día anterior está con Enrique y conmigo. Ese viernes inolvidable en que tras tantas gestiones y búsquedas, tantas marchas y contramarchas, y tantos avances y tardes de esperanza y desesperanza, nos lo pusieron en los brazos. Está palidito y caído, muy lejos de aquel bebote gordinflón que vimos hace unos meses. De vez en cuando asoma en él una sonrisita que nos enternece. El ama externa, empleada de la Secretaría del Menor y la Familia, nos dice que allá en su casa la pasaba bien, que comía mejor, dormía con cuatro niños más, que en las condiciones de él esperaban una adopción; la de él se había retrasado por causa de la fiebre persistente que lo aquejaba. Quizás fue esa fiebre la que nos permitió tenerlo ahora con nosotros. De todos modos pensamos que el recuperarlo fue un milagro de Dios”. Lo leía sin derramar una sola lágrima, sin que le temblara la voz. Me costaba unir la firmeza de su relato con aquello que decía. Había empezado a escribir ese diario el día después de recuperar a mi primo, y su idea era relatar lo vivido hasta que Marta y Jorge volvieran, y luego entregárselos a ellos.

“(Sus amigos) me dejaron las dos últimas cartas de Marta que conservaban, comprendo ahora; para todos ellos, las palabras de su amiga de Buenos Aires, Diana: ‘Matías es lo que nos queda de ellos’… ¿Será el cariño? Está cada día más bonito. Mil veces nos viene este pensamiento: ¡Si ahora lo vieran sus padres! Pero cada vez se nos desvanecen más las esperanzas. Cantidad de ‘hábeas corpus’ por los cuatro desaparecidos, gestiones por derecha y por izquierda, seguimos sin saber nada. Por ahí un dato extraoficial, los tienen en un tal campo de concentración clandestino en negro, por supuesto y nada se puede hacer por ellos. De los organismos oficiales siempre la misma respuesta: ‘no los tenemos, y no pesan cargos sobre ellos’. Y se nos niega así el derecho que se le concede hasta a los padres de los más grandes criminales: el saber dónde están sus hijos, el poder verlos, el saber qué cargos pesan sobre ellos y cuándo se los ha de juzgar”.

Mi abuela seguía leyendo imperturbable. ¿Cómo pudo escribir todo esto? ¿Cómo hizo para ponerlo en palabras? ¿Tengo que estar entera como ella? ¿Podré llorar? Ese diario me resultaba dulce y terrorífico. Me sentía hundida en estas preguntas mientras escuchaba quieta a sus pies, y me preguntaba también si Matías, que tenía 15 años en ese momento, sabría de la existencia del cuaderno. Cada tanto oíamos alguna risotada que venía del patio, pero en ese momento dejaron de tener interés para mí las cosas que se estarían contando mis primas entre ellas, y de las que me estaba perdiendo. La habitación tenía la puerta cerrada y era una especie de cápsula donde lo que se decía era más importante que todo.

Recupero ese diario veinte años después de haberlo escuchado. Me cuesta descifrar su letra, las imágenes de la fotocopia no son claras en algunas partes, en otras adivino la letra de mi abuela, que ya conocía por haberla leído tantas veces. Hay una frase entrecortada sobre la mantita que mi tía Adriana llevó a Buenos Aires mientras buscaban a Matías. Dudo si dejarla o no en el texto, no es una frase clara pero me ubica en la escena de la búsqueda: “… la mantita que Adriana me trajo por si lo encontrábamos. Y los hijos nuestros allá en Gualeguaychú, angustia, expectativa, para ellos los jóvenes sería peligroso esa gestión. Y se produjo el milagro, todos lo sabemos, esa mañana que llegamos al departamento todavía sin él pero ya con el grito en los labios “¡Ya sabemos dónde está! Hay que hacer trámites y nos lo darán”. Adriana se largó a llorar, nos abrazamos los cuatro y el desahogo nos hizo bien. Llegamos a Gualeguaychú con él el 24, en la casa nuestra esperaban reunidos todos los hijos, no puedo describir lo que fue eso, el mismo día nos fuimos a la isla con él, y el nieto, que no había pisado El Campito, llegó allí casi diría aplastado por el cariño de todos nosotros, abuelos, tíos, primitos. Fue una Nochebuena sin brindis, sin festejo, eludiendo las palabras que podían desembocar en lágrimas pero muy identificada con el Niño Dios”.

El diario dice tantas otras cosas que hoy vuelvo a leer: cuando Matías caminó, sus primeras palabras, las reacciones de sus hermanas de crianza. El informante que en 1980 dijo a mis abuelos “¡No pregunten más!”, la sospecha de que eso significaba que los habían matado. La llegada del año 83 y la ausencia de sus hijas Marta y María Elena. El año 1995 y los 18 años de Matías. El cierre del diario por parte de mi abuela, y el anuncio de que quedaría, finalmente, en las manos de su nieto.

La familia Bugnone es de Gualeguaychú, Entre Ríos. Mi abuelo Enrique era médico, mi abuela Elvira profesora de francés, ambos amantes de la literatura, la música, el teatro y el río. Una familia acomodada y respetada en la ciudad. Siempre fueron católicos y se tomaron muy en serio la idea de que el evangelio se produce en los hechos, al lado del que no tiene nada, del que sufre. Cuentan que Marta, desde chica, se destacó por tres cosas: su brillo intelectual, su humor ácido y su preocupación por los pobres.

Marta se fue a Rosario a estudiar Psicología, después de recibirse en Filosofía y Letras con medalla y honores. En Rosario conoció a Jorge, oriundo de Vedia. Los dos venían de pueblos, y los dos creían con esa fe de la que sólo son capaces cierto tipo de personas. Enseguida empezaron a trabajar en el barrio Ludueña. Encontrarse con la pobreza cara a cara los hizo accionar: alfabetizaron adultos, colaboraron con la sala de primeros auxilios y enseñaron a tocar la guitarra. Al fin el evangelio se les hacía realidad, al fin estaban metidos adentro mismo de Dios. Se trataba de la rama de la iglesia “Opción por los pobres”. Se casaron y se mudaron al barrio San Francisquito, a una casa que era la única en la manzana. No una sino dos veces, la Triple A baleó la casa en 1975. Entonces decidieron irse a Buenos Aires, donde pasaron de la militancia social eclesiástica a conectarse con el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Los que los conocieron dicen que el trabajo con la iglesia les dejaba gusto a poco: no iban a transformar la realidad ayudando en una salita de salud. Querían ser parte de algo más grande. Después del golpe de 1976, la clandestinidad los mantuvo alejados de nuestra familia. Supimos que su militancia siguió los pasos que habían iniciado en Rosario. En el PCML los llamaban Cristiano y Cristiana. En un lugar lleno de ateos, la llama viva de un Dios bueno los nombró. Mientras escribo, pienso que los nombres nos asignan una coordenada en el vértigo de los sucesos, que nos dicen dónde apoyar los pies.

Tuvieron a su primer hijo, Matías, en compañía y ayuda de sus amigos Diana y Enrique. En el primer piso de Martín de Gainza 958, Marta se hizo amiga de los vecinos, en especial de Laura, la nena que enseguida se metió entre sus guitarreadas. “Marta me hablaba a mí, se interesaba en mí, no sé cómo explicarte, me reconocía como persona”, dice Laura, quien no era bien tratada por su familia. “Eran campechanos, graciosos… Jorge tenía una presencia…”. También cantaba con ellos.

Ese 6 de diciembre de 1977 el Operativo Escoba secuestró a los militantes del PCML en Buenos Aires. Marta y Jorge fueron llevados al Centro Clandestino El Atlético y pocos meses después, al Banco. Varios testimonios de sobrevivientes, que leí y olvidé muchas veces, señalan el recorrido. Sé que aunque olvidarse a veces permite seguir viviendo, los recuerdos se meten por cualquier agujero.

Después del secuestro, se supo muy poco de ellos, casi nada. Que los compañeros de militancia están todos muertos. Que luego de las sesiones de torturas, Marta y Jorge tocaban la guitarra y cantaban a dúo zambas y otras canciones. Que seguían siendo loscristianos dentro de los centros clandestinos. Que hicieron música tal vez hasta el final. Y que en el vientre de Marta crecía un bebé al que le perdimos el rastro, y que todavía buscamos.

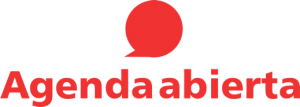

Los que nacimos un par de años antes de 1977, sabemos por las fotos que Marta y Jorge eran hermosos y que en su casamiento también cantaron.

El imputado, Gerardo Arráez, el único presente de los nueve, escuchaba en su silla. ¿Escuchaba? No lo sabíamos. Desde atrás del doble vidriado, sólo veíamos su cabeza entrecana, su peinado a la gomina, su traje. Al lado, el defensor cada tanto hacía caras, escribía o dibujaba algo en un papel, parecía aburrirse. Ni él ni Arráez dijeron una sola palabra.

El imputado, Gerardo Arráez, el único presente de los nueve, escuchaba en su silla. ¿Escuchaba? No lo sabíamos. Desde atrás del doble vidriado, sólo veíamos su cabeza entrecana, su peinado a la gomina, su traje. Al lado, el defensor cada tanto hacía caras, escribía o dibujaba algo en un papel, parecía aburrirse. Ni él ni Arráez dijeron una sola palabra.

Cuando terminaron las declaraciones, mis hermanas y mis primas me llamaron: “Vamos a mirarlo fijo a ver si se da vuelta”. Miré, pero no quería encontrarme con esos ojos. Miramos y miramos y miramos. No se dio vuelta.

Gerardo Arráez, alias Nito, es abogado. Fue oficial inspector de la Policía Federal. Está acusado de ser coautor de secuestros y torturas de 285 personas cautivas en el Banco y el Olimpo. Y de ser partícipe en el asesinato de al menos 19 personas, en ese contexto, en el año 1978. Arráez se escondió durante dos años de la justicia, se manejaba por la ciudad con un documento falso. Sólo lo falso podía permitirle llevar una vida que pretendía normal.

Los sobrevivientes declararon que a Nito le gustaba sacar fotos a las mujeres durante y después de las torturas. Cuentan, también, que montó una especie de capilla en los centros de detención clandestinos, que era “muy apegado al culto católico”, y que colocó una imagen de la Virgen en el mismo lugar en que masacraban en vida a los detenidos.

Agregó un cartel que decía: Olimpo, el lugar de los dioses.

De Marta se cuentan muchas cosas. Que era preciosa, que era inteligente, que sus comentarios eran muy ácidos, que era más bien silenciosa, que cantaba con esa voz limpia, afinada y luminosa que tienen todos en mi familia. Mis abuelos, hasta el último de sus días, prefirieron hablar del tiempo en que ella y María Elena eran nenas. Buscaban, creo, quedarse con la Marta y la María Elena anteriores al desgarro, para conservarlas así, en su belleza y no en su pérdida

Marta y mi papá, Enriquito, el primer hijo varón, eran los hermanos del medio. Aunque en una tribu de siete hermanos, salvo el primero y el último, todos son los del medio. Un gusto especial por el humor los unía, y como cuenta mi viejo, una tarde —ella con siete años, él con diez— se les ocurrió armar una de sus tantas poesías. Matándose de risa, terminaron su creación secreta; sólo se la mostraron a una amiga. Esa nena era la hija del jefe de redacción del diario local. Y ese ínfimo desliz hizo que a la semana siguiente, Elvira, La Búa, abriera El Argentino una mañana de 1956 y se encontrara con la sorpresa de una obra firmada por dos de sus siete hijos.

“Aquí presentamos estos cantarinos versos que pertenecen a dos niños de nuestra sociedad: Marta y Enriquito Bugnone Cepeda.

El caballo que nació / fue llamado Pototín, / a los ochos años murió / y siempre usó un escarpín. / Él trotaba por el prado / y encontró otro caballito / cruzaron el alambrado / y fueron a otro campito. / Y así siguieron rodando / por los campos de este mundo / galopando, galopando / muy pronto perdieron rumbo. / Pototín se cayó a un pozo / el otro quiso salvarlo / vio a un sapito muy roñoso / que se ofreció a ayudarlo. / Al cumplir los ocho años / su aventura terminó / el otro, llamado Taño, / al verlo morir, huyó”.

Elvira pasó del enojo a la risa en menos de dos segundos, y cuando llegó de trabajar Enrique, se multiplicaron las carcajadas. Marta y Enriquito tuvieron su protagonismo, su momento grandioso. No era difícil para ellos jugar con la muerte de los caballitos que trotan por los poemas. Los chicos no le tienen miedo a las palabras.

Peleo la escritura con el pecho ahogado. Vuelvo a mirar fotos viejas. Busco ser honesta en la forma de relatar. Borro sin querer las fotos del diario de mi abuela. Las consigo de nuevo. Me contracturo. Tengo sueño. Me demoro. Me siento dos, tres horas a escribir sin parar. Siento que soy una pieza más en la reconstrucción de esta historia. Que cuando el tiempo se rompe no se puede medir. Me pregunto si la verdad es absoluta, si es algo que se puede tener, obtener, si nos toca encontrar los retazos. Si verdad y ausencia pueden ser la misma cosa cuando lo que falta es lo que está en el centro de lo que queremos saber.

Fuente: Revista Ajo

NdR: La causa ABO juzgó los crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito constituido por los centros clandestinos de detención Atlético, El Banco y El Olimpo (Circuito ABO) contra 352 víctimas