La investigadora del Cedes Mariana Romero analiza la brecha entre las leyes que garantizan la provisión de los métodos y la educación sexual integral, y lo que ocurre en la realidad.

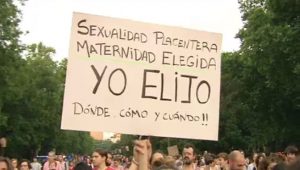

Más de la mitad de los embarazos en el país no son planificados. Cada cinco minutos una adolescente se convierte en madre. Al año, dan a luz unas 3000 niñas. Las cifras oficiales exhiben la brecha entre las leyes que garantizan la información y la provisión de métodos anticonceptivos en forma gratuita y la educación sexual integral como un derecho y lo que ocurre en la realidad. ¿Cuáles son los obstáculos que mantienen este panorama? La búsqueda de esa respuesta, compleja, fue el disparador de un estudio, que incluyó la consulta a expertos de distintos ámbitos, impulsado por la por Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) con el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes). En una entrevista con Página/12, la médica e investigadora del Cedes Mariana Romero revela los principales hallazgos. “Podríamos pensar en que hay resistencias a informar sobre métodos anticonceptivos por esa resistencia cultural a empoderar a las mujeres, por temor a que se exija el derecho al acceso a la anticoncepción, porque las prioridades para campañas siempre son otras y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se relegan a un segundo plano”.

El estudio “Barómetro Latinoamericano sobre el acceso a métodos anticonceptivos modernos”, que acaba de presentarse, muestra otra cara de la gran inequidad que padecen las mujeres en la Argentina, pero también sugiere un camino para disminuir las brechas, advierte Romero. Se trata de una consulta regional realizada a informantes clave de cinco países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. En Argentina, 15 gestores y decisores –funcionarios, médicos de hospitales, investigadores, activistas de la sociedad civil– participaron del relevamiento que muestra una radiografía muy preocupante de la situación.

–¿Cuáles son las conclusiones del relevamiento? –le preguntó este diario.

–Los principales hallazgos hablan de un país con un marco legal de avanzada, con una canasta de anticonceptivos amplia y gratuita pero con dificultades en el acceso directo de las usuarias. Esto quiere decir que las leyes garantizan el acceso a los métodos y a la información, pero en la realidad las mujeres tienen dificultades concretas para acceder.

–¿Cuáles son las causas que cristalizan esas dificultades de acceso?

–En la práctica este no-acceso se debe a una serie de inequidades. Por ejemplo, hay mujeres que solicitan ligaduras tubarias y son discriminadas por su edad o porque no reúnen los requisitos impuestos arbitrariamente por los equipos de salud, aunque solo es necesario su consentimiento informado y ningún otra exigencia. Hay obstáculos para obtener anticonceptivos en lo que se conoce como la “gestión de la obtención”: horarios, disponibilidad de profesionales capacitados, para colocación de DIU o implantes, por ejemplo. Por otra parte, son pocos los lugares con consejerías en salud sexual que orienten a las mujeres sobre anticoncepción, que respondan a sus dudas o inquietudes sobre un efecto secundario o que le permitan volver a considerar qué método adoptar, esto es, que trabajen con una perspectiva integral respondiendo a las inquietudes particulares de las mujeres. Las/os entrevistados reportan barreras adicionales en las mujeres adolescentes, en las personas trans, en las mujeres migrantes y en las mujeres con discapacidad por mencionar colectivos que requieren de condiciones de mayor accesibilidad y de garantías de sus derechos. Hay escasa disponibilidad de información pública que dé cuenta del accionar de los programas de salud sexual y de educación sexual integral.

–¿Por qué persisten estas barreras que traen como consecuencia que todavía 6 de cada 10 embarazos no sean planificados en el país?

–Estas barreras actúan en distintos niveles: escasa rectoría de los programas sobre los servicios, escasa difusión de los derechos que asisten a las usuarias, obstáculos en la accesibilidad a los servicios –hay cuestiones administrativas y de organización– y hasta barreras actitudinales de parte de los equipos de salud, por ejemplo, sus creencias sobre el DIU hace que lo oferten poco o disuadan a las mujeres de usarlo. Y por último, persisten sanciones culturales y estigma hacia las mujeres: que son descuidadas, que se olvidan de tomar las pastillas. Estos obstáculos actúan exponencialmente para que la adopción de un método esté condicionado de múltiples maneras.

–¿Qué encontraron en relación a la implementación de la educación sexual integral?

–La Ley 26.150 establece que la ESI debe ser obligatoria y transversal. Sin embargo, la comunidad educativa en general resiste ideológicamente a la incorporación de esos contenidos. Son pocas las escuelas que sí “aceptan” la ESI y que no la reducen a una “charla”. Las/os entrevistados reconocen que los materiales de trabajo son muy buenos y que la información es correcta sobre contenidos relacionales y de afectividad. Sin embargo, indican que no hay mención explícita a métodos anticonceptivos a pesar de estar incluidos en los contenidos curriculares.

–¿Por qué no hay campañas sistemáticas para promover el uso de anticonceptivos?

–Las respuestas pueden ser muchas. Podríamos pensar en que hay resistencias a informar sobre métodos anticonceptivos por esa resistencia cultural a empoderar a las mujeres, por temor a que se exija el derecho al acceso a la anticoncepción. También podemos pensar en que las prioridades para campañas siempre son otras y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se relegan a un segundo plano. Decidir informar sobre métodos anticonceptivos requiere sin duda, de decisión política.

Fuente Página 12